【インフレーションとは】

どうもminiいけ先生です。

今回はインフレについて見ていきたいと思います。

お金の回りについて考えます。

現在の経済システムにおいての通貨制度は、管理通貨制度が採用されています。(詳細はこちらの記事)

この通貨制度のもとで起きる経済現象であるインフレーションとは何かについてみていきましょう。

この記事でわかること

- インフレーションとは

- インフレーションの特徴

- インフレーションの種類

- インフレーションの進行速度

- 物価指数とは

- 2022年のインフレ状況

解説動画はこちら【金本位制?管理通貨制?インフレ?デフレ】

インフレーションとは

経済は主に家計・企業・政府三つの経済主体と金融機関がお金をぐるぐる回しています。(詳細はこちらの記事)

経済主体の中でお金のやり取りが活性化すれば、景気が良いし、お金のやり取りが少なかったら景気が悪くなります。

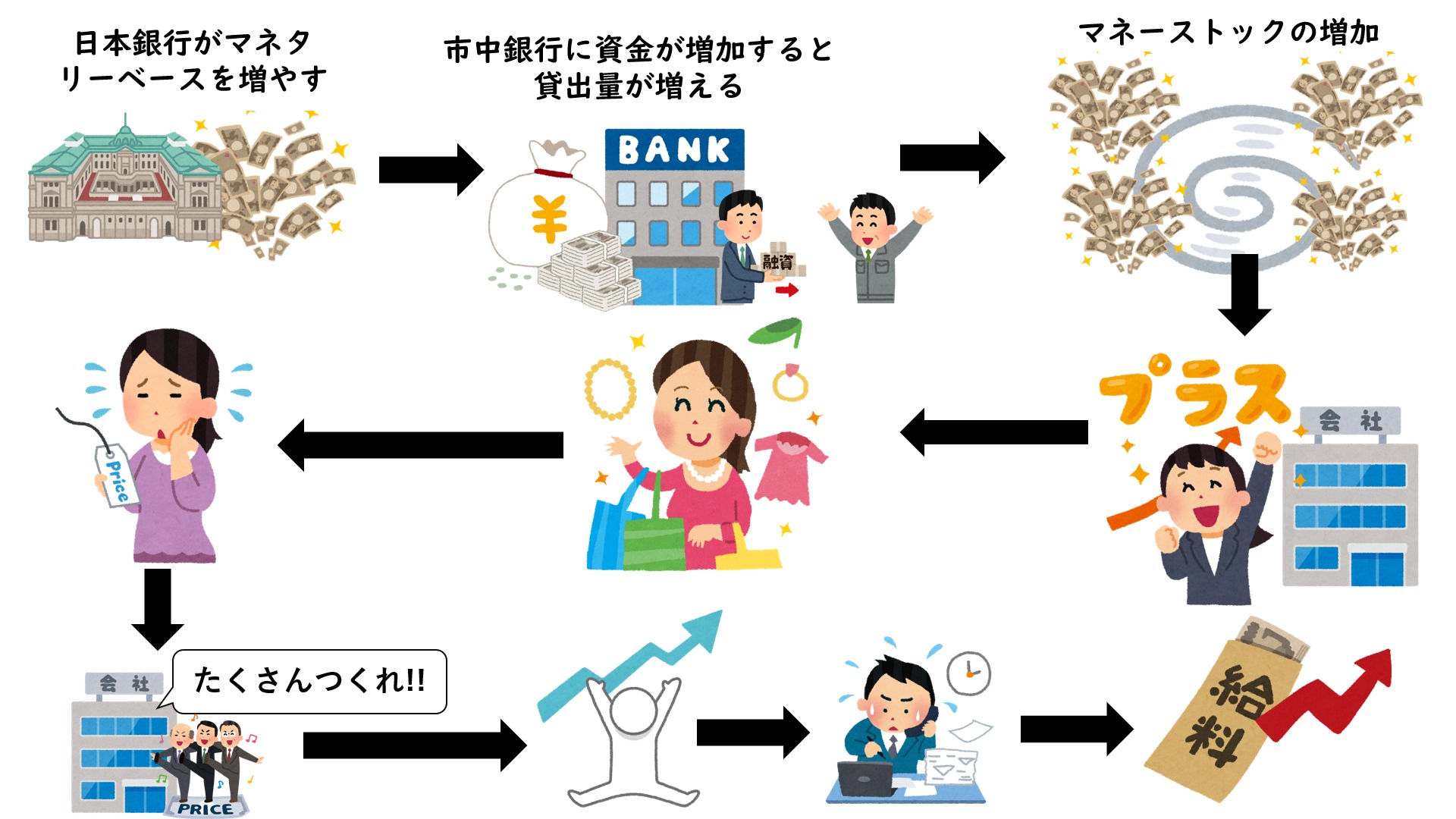

例えば日本銀行が紙幣の印刷を大量に増やした場合、すなわちマネタリーベースを増加させたとすれば、市場に出回るお金であるマネーストックも増加すると考えるのが一般的です。

マネタリーベースとマネーストックの違いはこちらの記事で確認しておいて下さい。

市場に出回るマネーストックが増加すると多くの会社が儲かる⇒多くの会社が儲かる⇒社員の給料が上がる⇒その家族もたくさん商品を買う⇒商品を買う人が多いと商品の値段が上がっていく⇒多くの会社でたくさん利益が出ると、たくさん作れ!となる⇒作るために必要な原材料費が高騰し、人手も足りなくなる⇒人手が足りなくなってくると人件費が上がる⇒利益確保のためにさらに商品の値段を上げる…。

このように、物価が上昇する現象をインフレーションといいます。

略してインフレです。

インフレでは景気が過熱気味になり、資金需要が高まり、金利も上昇していきます。

通貨供給量が増加するため、通貨の価値が下がります。

インフレでは物価が上がり、通貨の価値が下がるということはおさえておいて下さい。

インフレーションの特徴

ほどよいインフレは景気を過熱させるので経済成長に不可欠ですが、行き過ぎた場合は景気の後退が早まってしまう特徴があります。

インフレでは物価が上昇し、通貨の価値が下落します。

このインフレの最大の特徴は、通貨による過去からの蓄積に対して悪影響であるということです。

通貨の価値が下がるということは、「過去からの蓄積」すなわち「貯金」の価値がなくなることを意味します。

過去からの蓄積である貯金や年金で暮らしている高齢者にとってインフレは生活に大きな影響を与えます。

自分の資産が貯金だけだとインフレが起きたときに資産防衛できないということがよく分かります。

牛乳瓶のフタの経済学でもやりましたが、お金は突然紙切れになるということです(詳細記事はこちら)。

インフレーションの種類

インフレには種類があります。

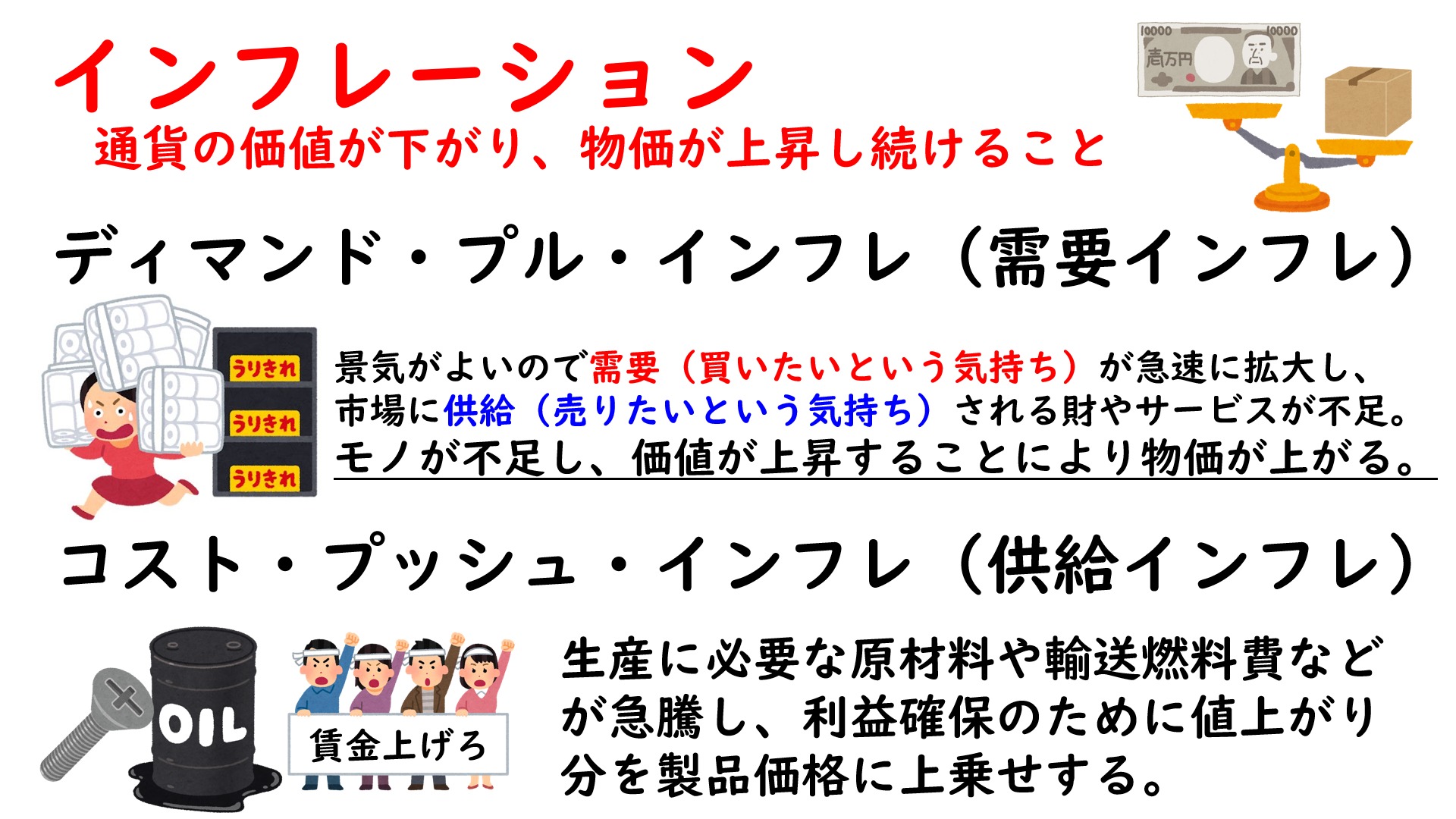

- ディマンド・プル・インフレ(需要インフレ)

- コスト・プッシュ・インフレ(供給インフレ)

1つ目はディマンド・プル・インフレです。

需要インフレとも言われます。

景気が良いときは需要(買いたい気持ち)が急速に拡大していきます。

市場に供給(売りたいという気持ち)される財やサービスが需要に追いつけずに不足していきます。

需要が増えて市場に物が不足すると、その物の価値が上昇します。

物価が上昇するのはそのモノ自体に「希少性」が発生するからです。(詳細の記事はこちら)

ディマンド・プル・インフレは買いたいという気持ちが物価を引っ張り上げるという意味です。

「pull」は引っ張るという意味ですからね。

2つ目はコスト・プッシュ・インフレがあります。

供給インフレとも言われます。

こちらは「push」なんでコストが物価を押し上げるという意味です。

すなわち生産に必要な原材料や輸送燃料費、人件費等が急騰した結果、供給する側が利益確保するために商品を値上げせざるを得ないということです。

コストが上がったぶんだけ、製品価格に上乗せされていって、結果的に物価が上昇するという現象です。

円安によるコストアップや社員のストライキによる賃金上昇などがコスト・プッシュ・インフレの例として挙げられます。

インフレーションの進行速度

インフレはその進行速度によって名称も変わります。

- クリーピング・インフレ

- ギャロッピング・インフレ

- ハイパー・インフレ

年率2~3%程度の物価上昇が進んでいる場合は、クリーピング・インフレと言われます。

こちらは「忍び寄るインフレ」と言われて、先進国ではよく見られる現象です。

物価上昇率は2%程度が経済成長も促し、ほどよいインフレであると考えられています。

年率10%程度の物価上昇が進んでいる場合は、ギャロッピング・インフレと言われます。

こちらは「駆け足のインフレ」と言われて、第一次石油危機時の狂乱物価と呼ばれた現象がこれに該当します。

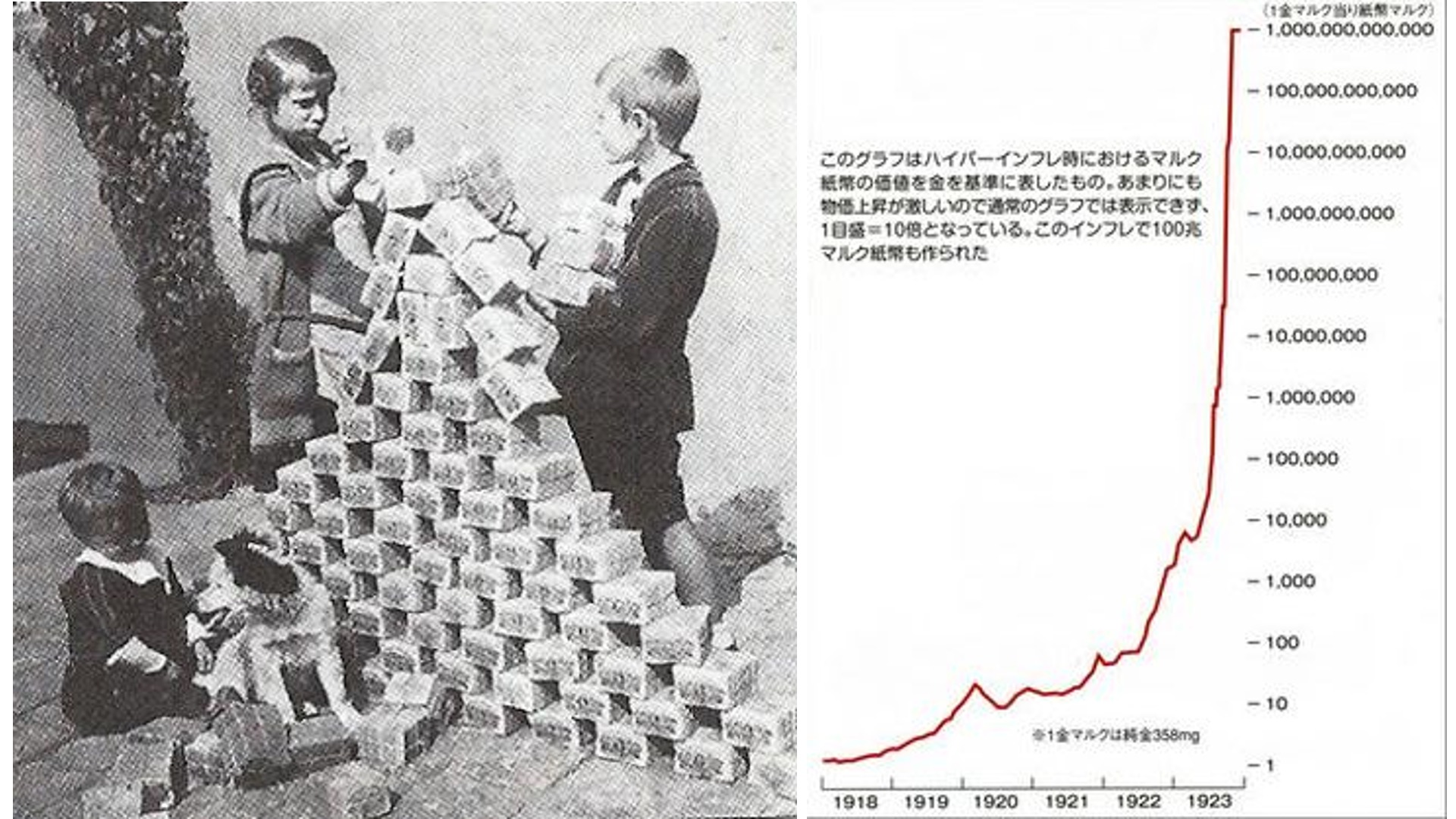

毎月の物価上昇率が50%以上、3年間で累積100%以上の場合は、ハイパー・インフレと言われます。

天文学的インフレーションともいわれ、歴史的には巨額の戦費調達によって生じた例が挙げられます。

第一次世界大戦直後では、敗戦後のドイツ帝国で1兆倍、帝政が終わったロシア帝国で600億倍のハイパーインフレが発生しています。

「札束で遊ぶ子供たち」の写真は、第一次世界大戦のドイツの様子です。

買い物に行くにも山のような紙幣が必要となったと言われています。

この紙幣の山1つでパン一個しか買えないという状況です。

ハイパー・インフレを表すグラフは急激に上昇しているのがわかります。

経済状況を知るうえで大切な「物価指数」

- 消費者物価指数

- 企業物価指数

- GDPデフレーター

消費者物価指数

消費者が購入する財・サービスの価格水準の変動を示すもの。

企業物価指数

企業間で取引される生産財価格の動向2003年まで卸売物価指数と言われた。発表は日本銀行。

GDPデフレーター

GDPを構成する消費・投資の個々の数値から計算によって求める。発表は内閣

特に消費者物価指数は、経済がどのような状況なのかを知るうえで重要な指標になります。

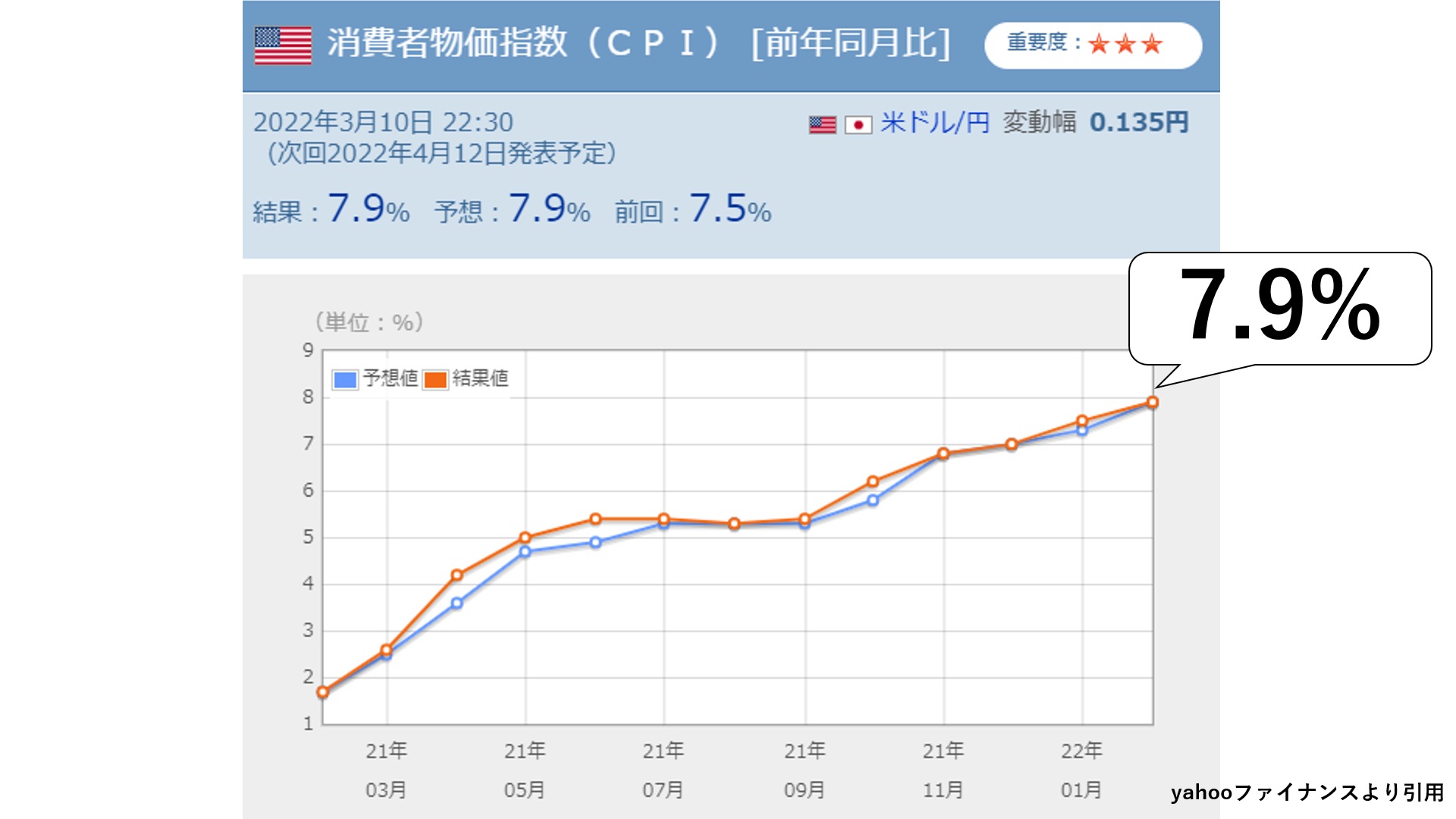

2021年から2022年にかけて、世界中でインフレが発生しています。

新型コロナウィルスの蔓延により、アメリカの中央銀行のFRBやEUの中央銀行ECBが金融緩和を行った副作用と考えられています。

金融緩和により通貨供給量が増加し、市場に通貨が溢れました。

政府も積極的に給付金を配布するなどし、国民にもお金が渡りました。

このことから通貨の価値が下がり、物価が上昇しました。

アメリカの2022年2月の消費者物価指数は7.9%で、ほどよい物価上昇率が2%と言われているなかで極端な数字というのが分かります。

ここまでの物価上昇率は、1990年代の湾岸戦争以来です。

この物価上昇の主な原因はエネルギー価格の上昇が挙げられます。

コロナ禍からの経済活動の再開、ウクライナ情勢を受けてロシア産原油のアメリカへの輸出が禁輸されるなど不透明感がその原因です。

急激な物価上昇によりアメリカは不況(リセッション)に突入するのでは、との見方もあります。

物価が上昇すると、消費マインドが下がるからです。

2022年の消費者物価指数・インフレーションの動向に目を離せません。

以上、今回の記事はここまで!