【三面等価の原則についてわかりやすく解説】

どうもminiいけ先生です。

三面等価の原則っていったい何かわからない。

何をどのように考えたらいいのかが、教科書や資料集を見てもわからないという人が多いのではないでしょうか。

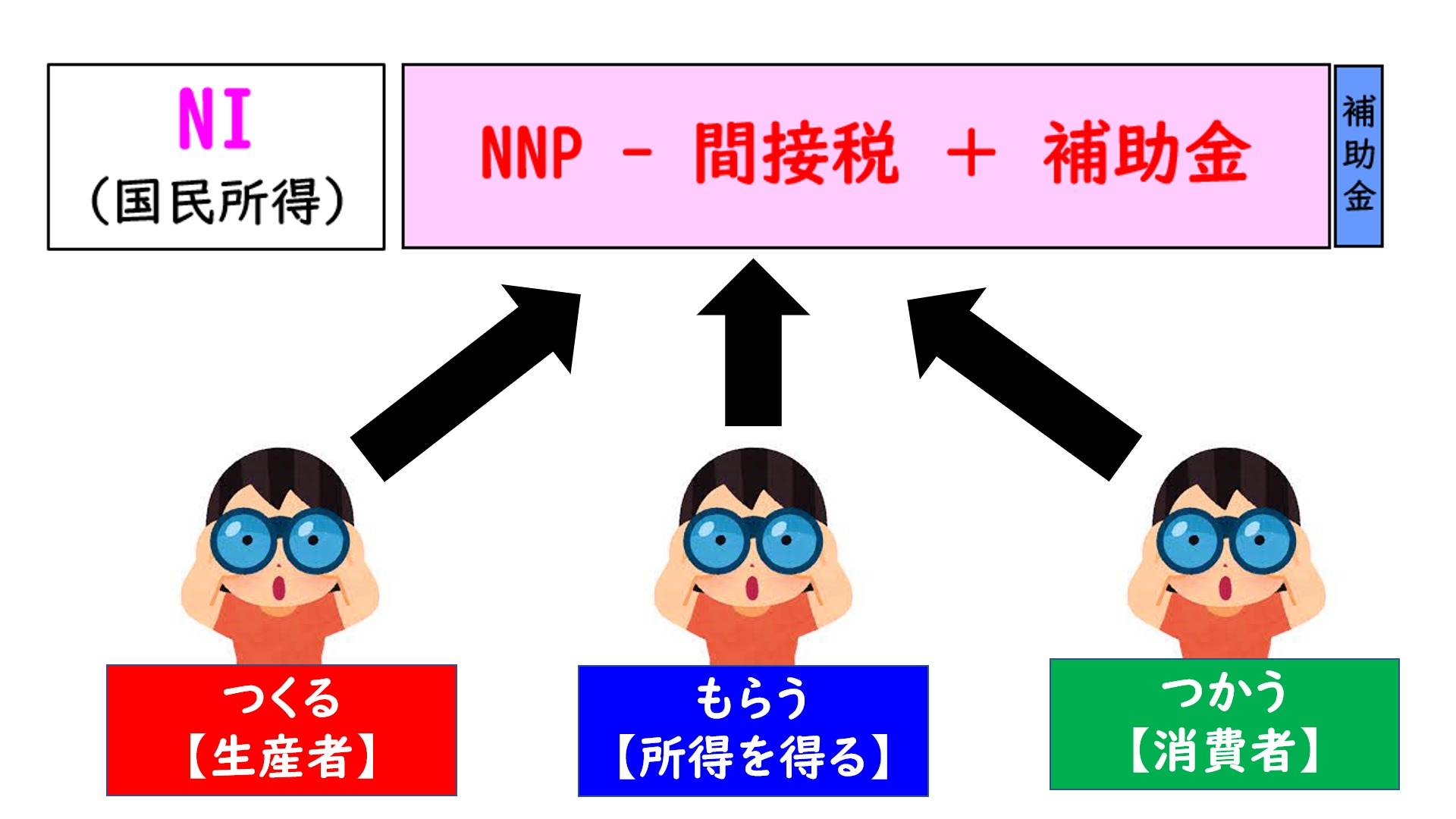

実は、三面等価の原則は付加価値を「生み出す」「配る」「使う」という3つの側面から見ているだけなのです。

生産されたものは、必ず分配され、必ず消費される。

生産額=分配額=消費額になるというのが三面等価の原則です。

この記事では、受験生が苦手とする「三面等価の原則」について解説します。

この記事を読むと受験生は得すること間違いなしです。

最後までご覧ください。

今回の記事でわかること

- 三面等価とは

- 生産国民所得(NIP)

- 分配国民所得(NID)

- 支出国民所得(NIE)

解説動画はこちら

三面等価の原則は付加価値にへの3つのアプローチ

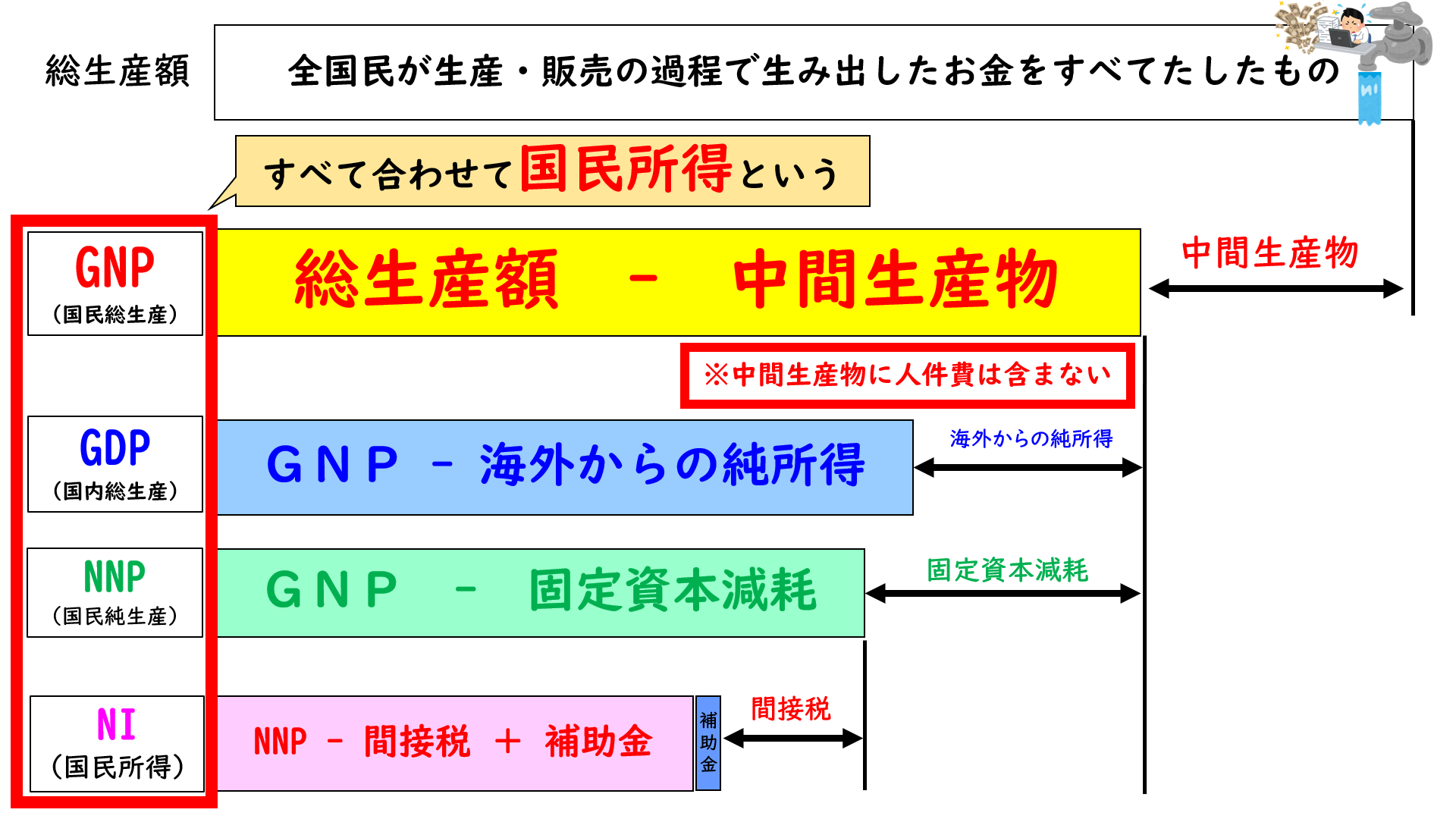

付加価値を表すものとしてGNP・GDP・NNP・NIがありました。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【GNP・GDPをわかりやすく解説】

どうもminiいけ先生です。 GNP・GDPってそもそも何なの? 公式も覚えなくてはいけないし苦手としている人

【NNP・NI・NNW・グリーンGDPについてわかりやすく解説】

どうもminiいけ先生です。 NNP・NI・NNW・グリーンGDPってそもそも何なの? 公式も覚えなくてはいけ

NIはいろいろなものが除去された純粋度の高い付加価値のため、このNIを使用して三面等価の原則について考えたいと思います。

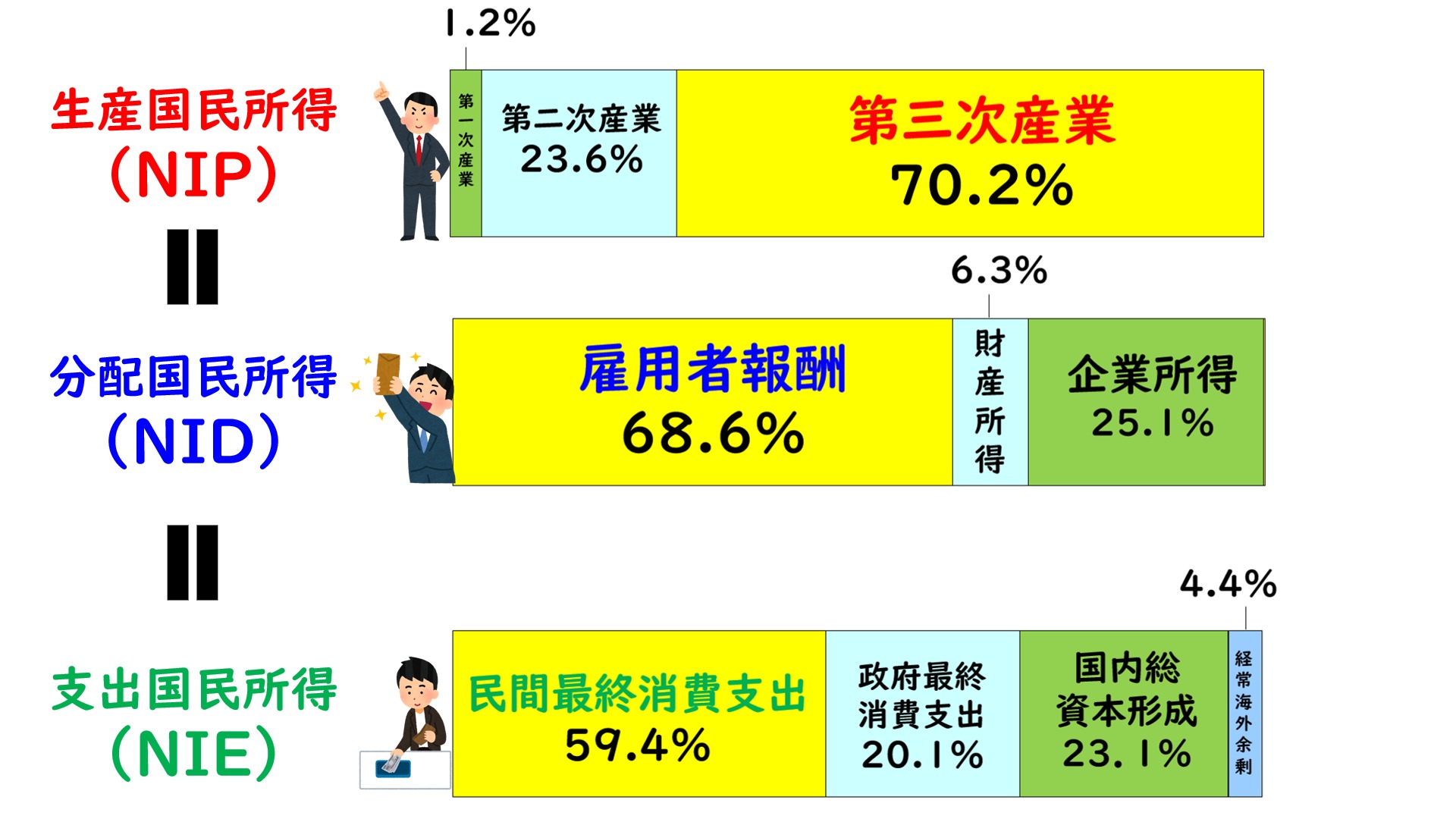

三面等価の原則のポイントは付加価値を3つのアプローチで見ることにあります。

- NI(国民所得)をつくるという生産者の視点

- NI(国民所得)をもらうというお金を得る人の視点

- NI(国民所得)を使うという消費者の視点

生産国民所得(NIP)

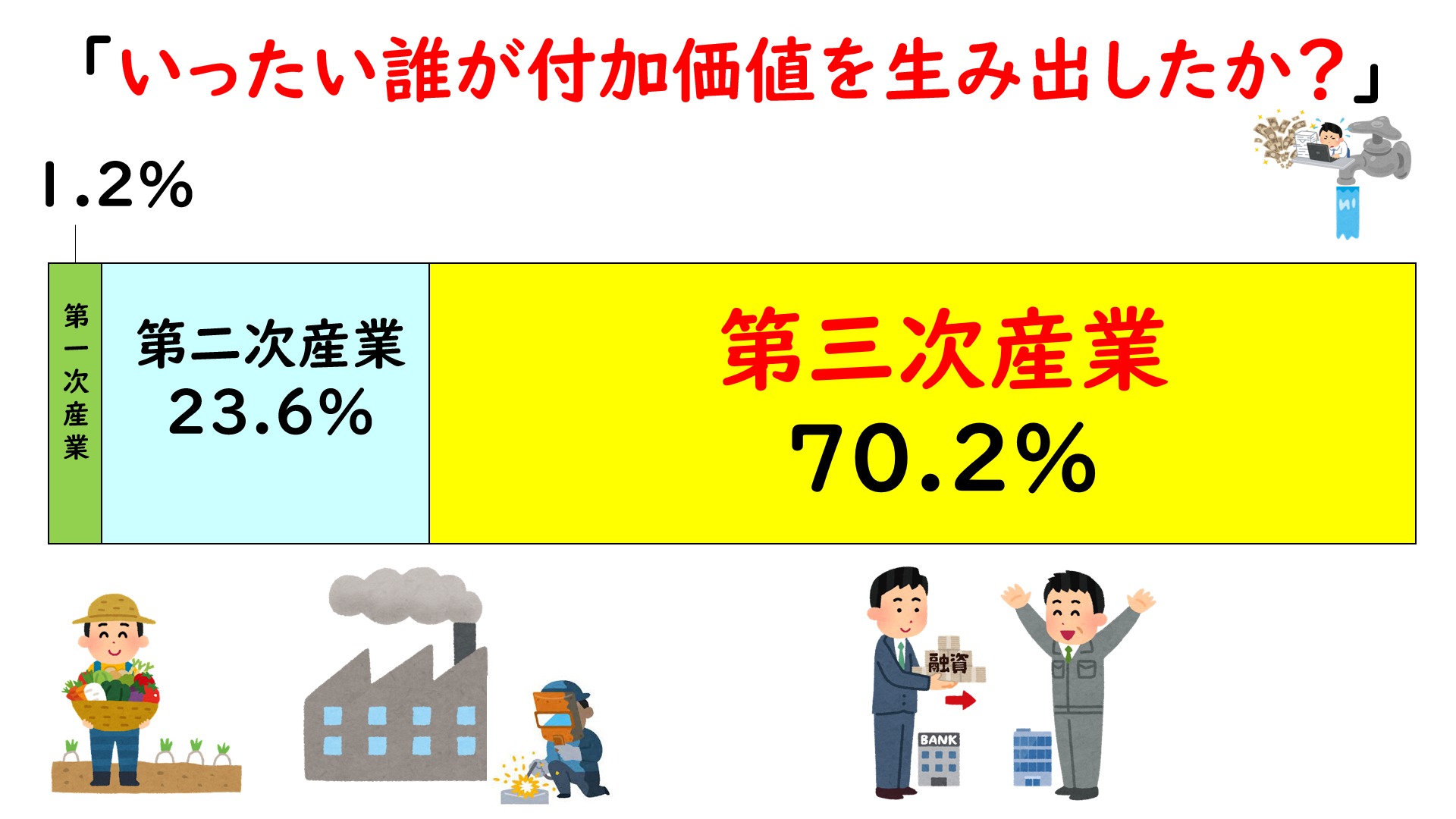

まずは、誰が付加価値を生み出したのかという点に着目しましょう。

NI(国民所得)の生産者が誰なのかを見るのでNational Income Producedですね。略称NIPです。

NI(国民所得)を生み出している産業は、第一次産業・第二次産業・第三次産業です。

NI(国民所得)生み出している割合は、第一次産業が1.2%、第二次産業が23.6%、第三次産業が70.2%となっています。

第一次産業は農業・林業・水産業です。これが1%程度。

第二次産業は鉱業・製造業・建設業です。こちらが全体の約2割程度。

そして第三次産業が不動産業・運輸・郵便業・情報通信業・電気・ガス・水道・卸売・小売・金融・保険などです。

第三次産業が生み出した付加価値は全体の7割も占めるということです。

以上が「誰が付加価値を生み出したか?」というものを見た結果でした。

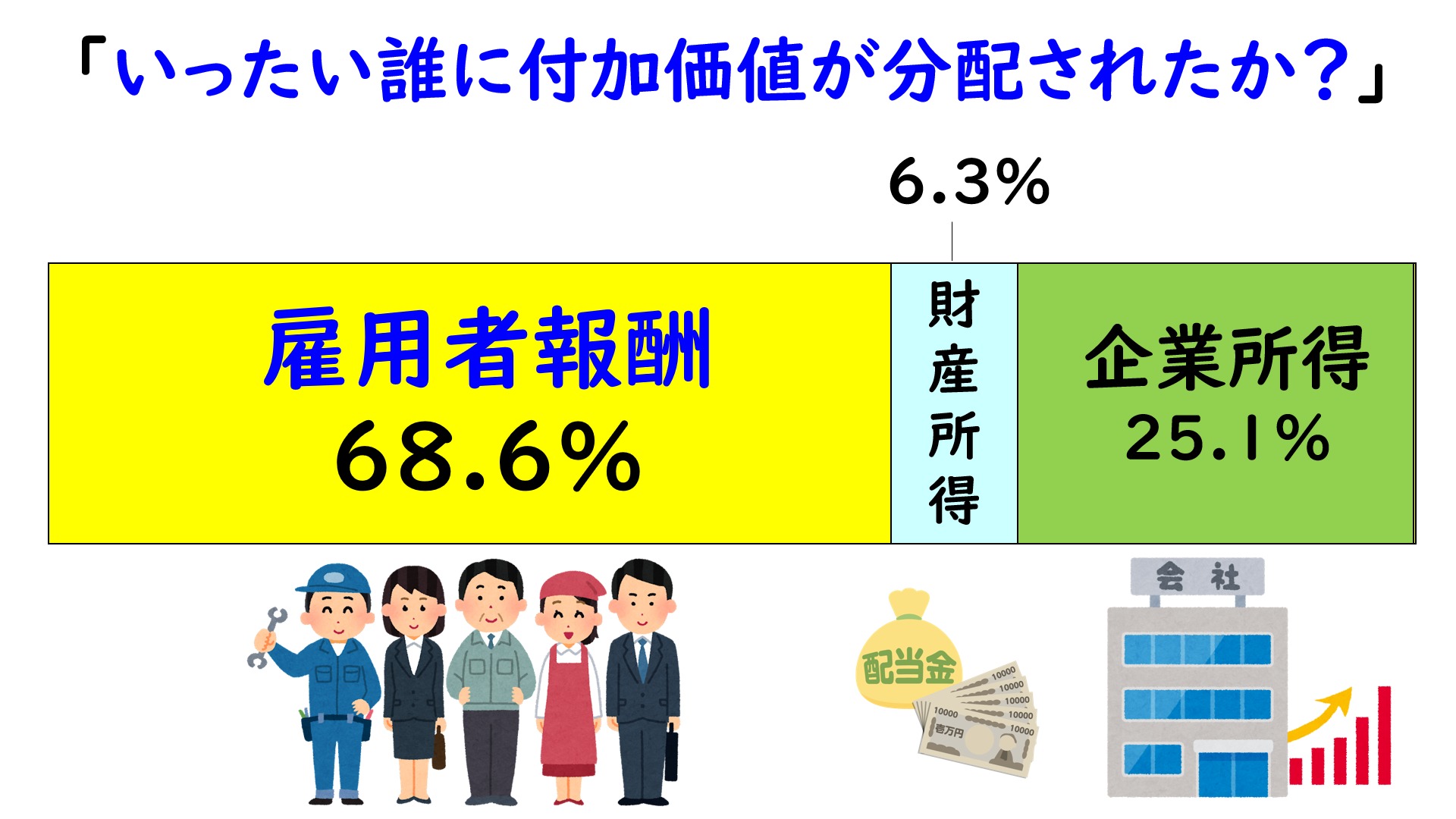

分配国民所得(NID)

次は、生み出した付加価値を誰に分配したかという点に着目しましょう。

NI(国民所得)が誰に分配されたかを見るのでNational Income Distributedです。略称がNIDです。

付加価値のほとんどは「雇用者報酬」で分配されていますね。これが分配国民所得の中で1番多いです。

付加価値の約7割が労働者の給料になっていくということがわかります。

6.3%分配されている「財産所得」は、銀行の利子や株式の利益などを指します。

財産所得は全体の割合としては、意外と少ない値になっています。

25.1%分配されている「企業所得」は企業の利益のことです。

この財産所得と企業所得を合わせて「営業余剰」ということもあります。

以上が「誰に付加価値が分配されたか?」というものを見た結果でした。

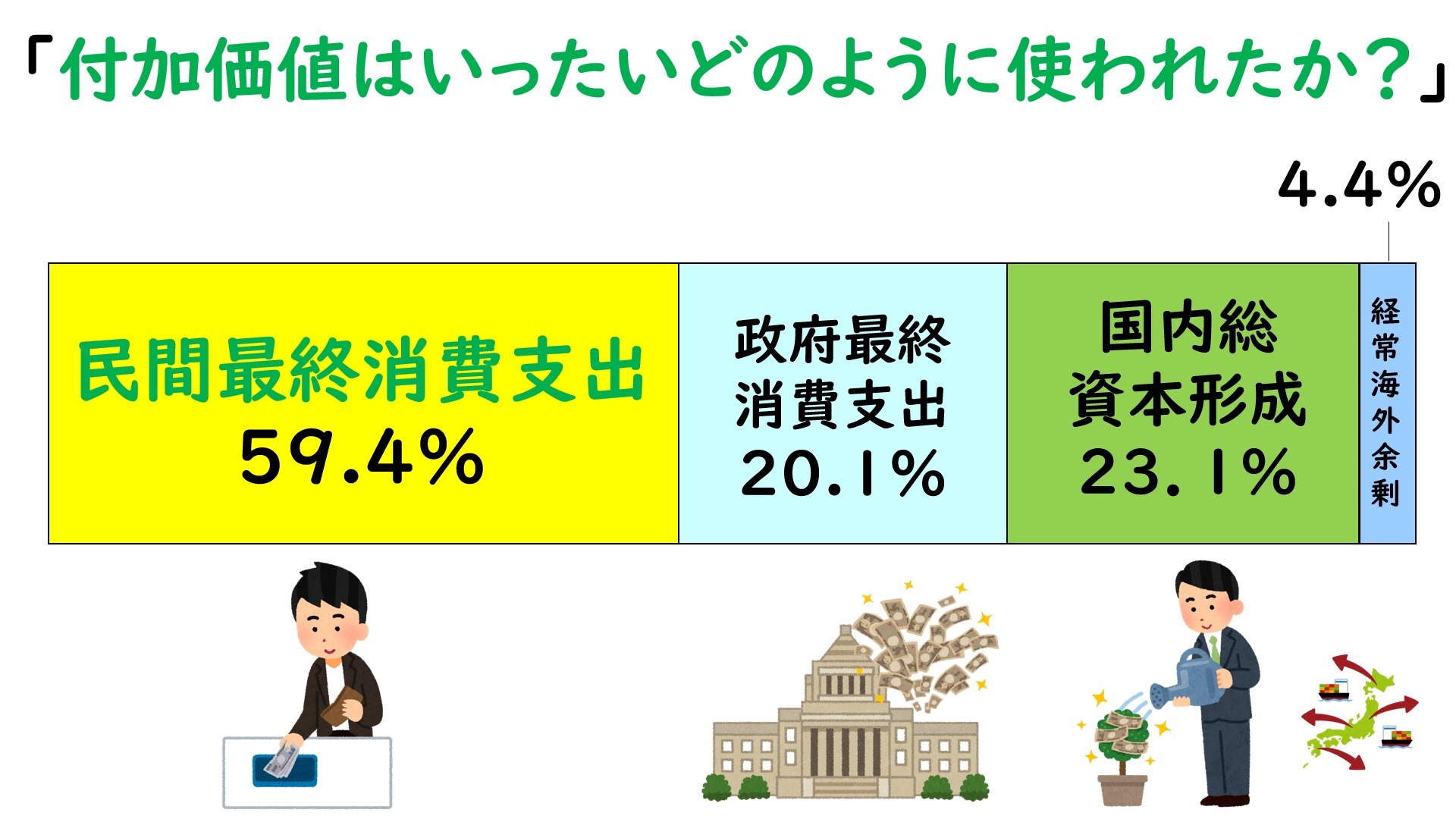

支出国民所得(NIE)

最後に、生み出した付加価値がどのように使われたかという点に着目しましょう。

NI(国民所得)がどのように使われたかを見るのでNational Income Expendedです。略称がNIEです。

59.4%が民間最終消費支出と呼ばれるものです。

民間最終消費支出は、民間で財やサービスを買うなどした支出です。

経済活動において消費活動をする主体が家計であるため、この民間最終消費支出が支出面で最も大きくなります。

20.1%の政府最終消費支出は政府が財やサービスを買うなどした支出です。

経済活動において政府が支出する活動を財政活動といいます。

23.1%の国内総資本形成は、言い換えると「投資」のことです。

在庫投資や設備投資、住宅投資などがこれに当てはまります。

もちろん民間の個人投資や企業による設備投資、政府の投資もこれに該当します。

国内総資本形成=投資と思っておいてください。

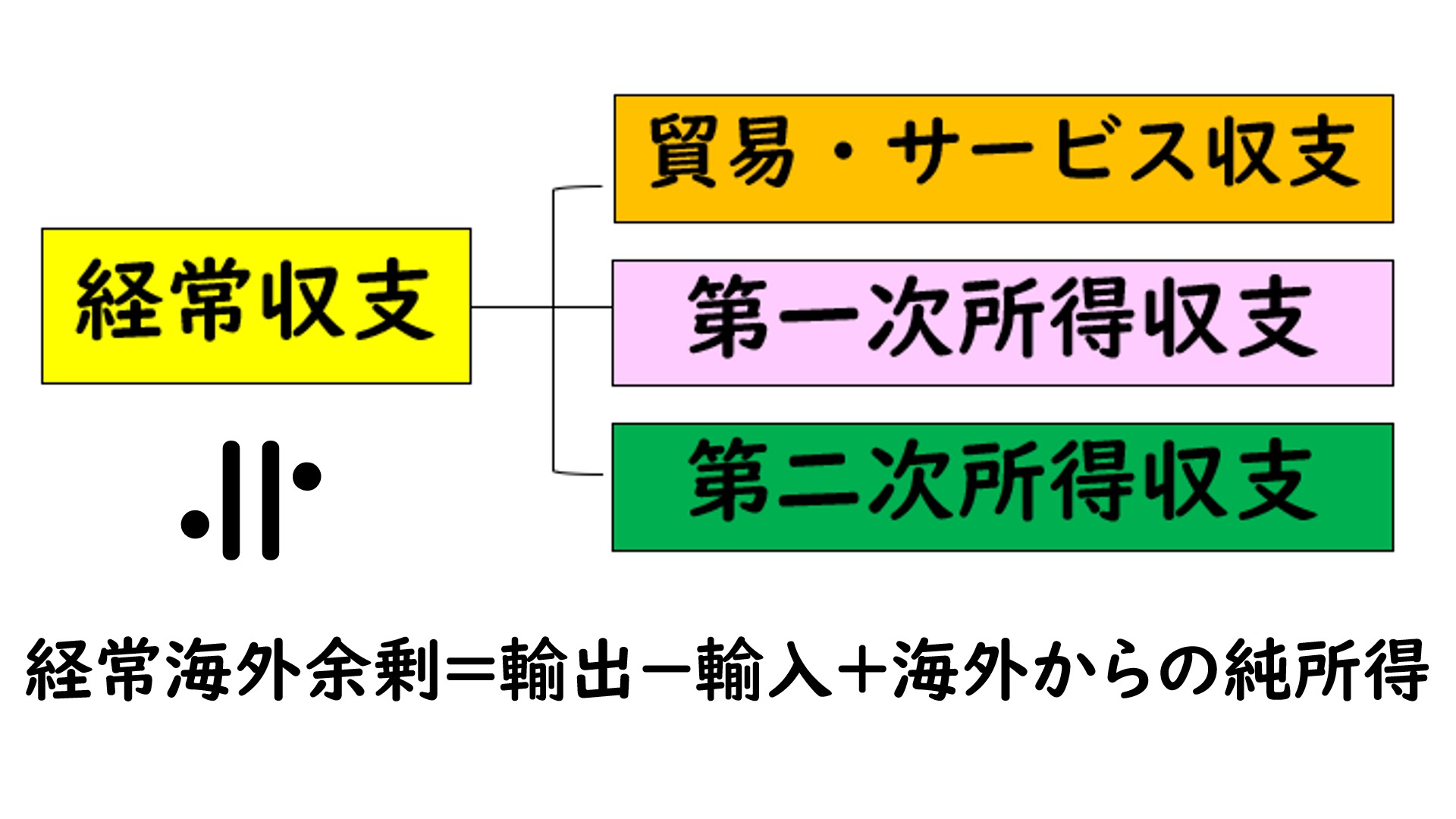

そして最後に経常海外余剰と呼ばれるものがあります。

経常海外余剰と聞くと難しそうですが、「経常収支」のことです。

経常収支は国際経済分野で詳しく扱いますが、ここでは概要を説明します。

経常収支とは貿易収支、サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支のことを指します。

貿易収支は輸出が多いとプラス、輸入が多いとマイナスで計上されます。

サービス収支は旅行・保険・知的財産使用料などが該当し、外国人観光客が来た場合はプラス、日本人が海外旅行に行く場合はマイナスで計上されます。

第一次所得収支は雇用者報酬と投資収益からなります。

日本から海外に稼ぎに行くとプラス、海外からの人を雇うとマイナスに計上されます。

投資収益は日本が海外から配当などを受け取った場合はプラス、日本が海外へ配当などを支払った場合はマイナスに計上されます。報酬の収支ですね。

第二次所得収支は、対価をともなわない消費財や資金の援助、無償の資金協力などが該当します。

たとえば、ODA(政府開発援助)や国連分担金などです。

支払った場合は、マイナスに計上されるので先進国は第二次所得収支はマイナスの傾向があります。

ざっくりした式で表すと「経常海外余剰=輸出-輸入+海外からの純所得」になります。

要は、貿易収支・サービス収支・第一次所得収支・第二次所得収支を合計した「経常収支」と思っておいて下さい。

以上が「どのように付加価値が使われたか?」というものを見た結果でした。

生産国民所得=分配国民所得=支出国民所得

ここまで付加価値を誰が生み出したか、誰に分配されたのか、どのように使われたかを見ました。

これは、「金額としては同じ額になるよね」というのが三面等価の原則です。

- 生産国民所得(NIP)=分配国民所得(NID)=支出国民所得(NIE)

価値を生み出した生産者は労働者としての顔を持つし、その労働者はもらった給料で何かを消費する消費者でもあります。

会社で働いているお父さんは、生産者でもあり労働者でもあり消費者でもある。

生産=分配=支出。

三面等価の原則は、生産国民所得では第三次産業に注目、分配国民所得では雇用者報酬に注目、支出国民所得では民間最終消費支出に注目しておきましょう!

今回の記事はここまで!