【中小企業とは】

どうもminiいけ先生です。

中小企業って聞いたことがあるけれど、大企業との違いがよく分からない。

中小企業といえば町工場を思い浮かべるという人が多いのではないでしょうか。

実は、日本の企業の99%が中小企業だということを知っていましたか?

中小企業のことを知れば、その問題点やメリットも理解できて自らの選択肢が広がることでしょう。

この記事では、高校政経レベルで中小企業について解説します。

この記事を読み終えると中小企業について理解できること間違いなしです。

今回の記事でわかること

- 中小企業の定義

- 中小企業基本法の改正点

- 系列企業・下請企業・独立企業

- 大企業と中小企業の格差

- 格差是正のための対策

解説動画はこちら

中小企業の定義

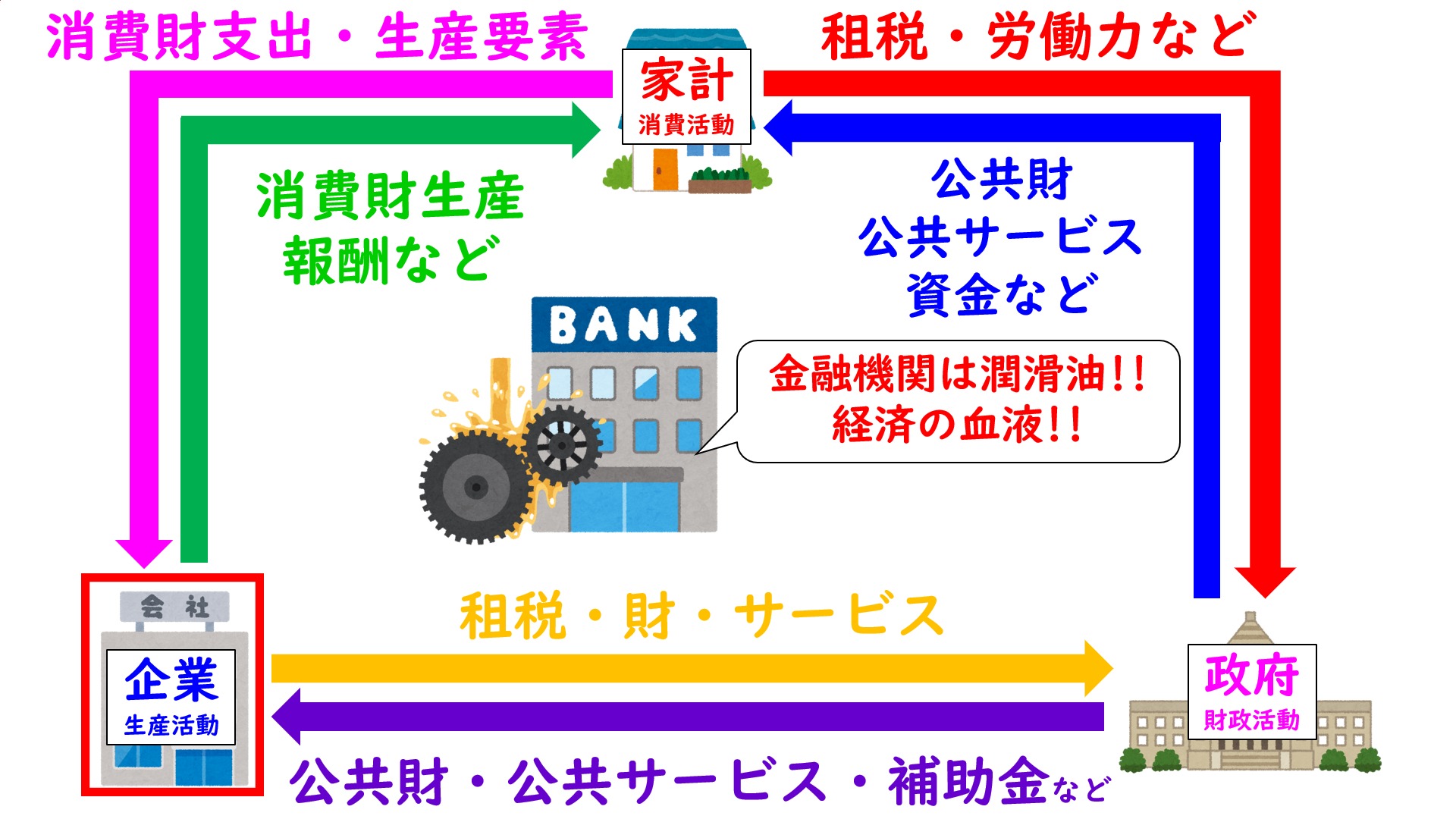

こちらは、家計・企業・政府の経済循環の図でした。

企業は生産活動を行います。

その中でも営利法人は株式会社・有限会社・合資会社・合名会社・合同会社で「利潤の最大化」を目的としています。

これらの会社の中でも、大企業と中小企業に区分されます。

中小企業の定義は1963年に制定された中小企業基本法にあります。

中小企業の定義でポイントになるのが資本金と従業員の数です。

資本金とは会社の事業のスタートの時に持っている運転資金のことです。

資本に関しての詳細はこちらの記事をご覧ください。

【資本とはお金だけ?否!資本の種類を解説】

どうもminiいけ先生です。 「現在の日本の経済システムは?」と聞かれたらあなたは何と答えますか。

従業員は企業と雇用契約を結んでいる人のことを指します。

この人数が企業の規模を示すものになります。

事業のスタート資金と従業員の人数で中小企業が定義されるのですが、業種によって異なります。

1973年の基準は以下のようになっています。

- 製造業 資本金1億円以下or従業員が300人以下

- 卸売業 資本金3000万円以下or従業員が100人以下

- 小売業・サービス業 資本金1000万円以下or従業員50人以下

基準を超えるものは大企業の扱いになります。

この基準が1999年の中小企業基本法改正によって、資本金のハードルが上がりました。

- 製造業 資本金1億円⇒3億円へ

- 卸売業 資本金3000万円⇒1億円へ

- 小売業・サービス業 資本金1000万円⇒5000万円へ

- サービス業 従業員数50人以下⇒100人以下へ

なぜ改正によって大企業になるためのハードルを上げたのか?

それは中小企業をしっかりと支援して競争力をupさせることを狙いとしたからです。

1973年に中小企業基本法が制定されたときは「企業間の格差是正」が目的でした。

中小企業に支援金を多く出して、格差を是正していこうということでしたが、そこから方針転換が図られたのが1999年です。

大企業へのハードルを上げることによって中小企業の数が増えます。

増加した中小企業の競争力を高めるためには一つひとつの企業の体力が必要です。

そこで政府は、中小企業の「自助努力の支援」を実施しました。

補助金や支援金があるとベンチャー企業の立ち上げや経営革新を促進するという効果があります。

悪戯に大企業になるためのハードルを上げているのではないということを理解しておきましょう。

中小企業が自立するための支援を政府が積極的に行っていくために、中小企業基本法が改正されたのです。

どれが中小企業でしょう?

では、ここでクイズです。

どれが中小企業でしょう?

1つ目の企業は歌舞伎座(株)です。

資本金23.7億円、従業員数が11人です。

2つ目の企業は吉本興業(株)です。

資本金が1億円、従業員数が865人です。

3つ目がヤフージャパン(株)です。

資本金が89.4億円で従業員数が6515 人です。

さきほど紹介した1999年改正の中小企業基本法に照らし合わせていきましょう。

まず、歌舞伎座はサービス業に該当します。

サービス業は資本金1000万円以下または従業員数100人以下が中小企業でした。

資本金23.7億円なので5000万円を超えてます。

ただし従業員が100人に満たない、たった11名なので中小企業に該当します。

では、吉本興業はどうでしょうか?

吉本興業もサービス業になります。

資本金が1億円、従業員が865名なので、中小企業に該当しません。

ただし中小企業法でなく、法人税法では資本金が1億円以下ならすべて中小企業になるらしいです。

ややこしいのですが、法律によって中小企業の定義が違うようです(この内容は高校政治経済の範囲からは逸脱しています)。

一応、中小企業基本法という観点から見たら吉本興業は大企業ということになります。

ヤフーは言わずもがな大企業です。

中小企業の形態

系列企業

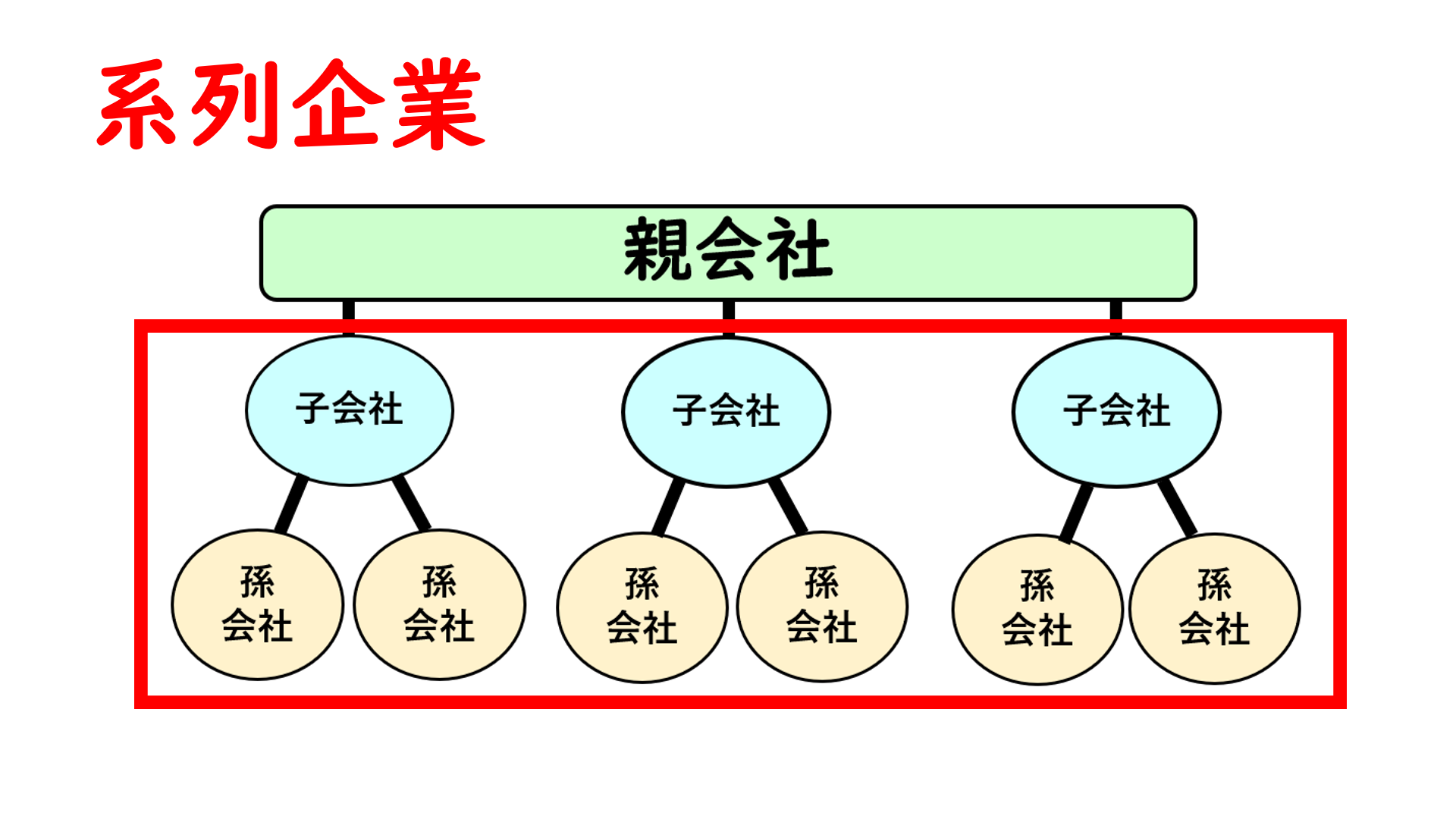

中小企業のなかで非常に多い形態がこの「系列企業」です。

親会社が株式を分配していって子会社を作ります。

子会社が成長すると、分社化して孫会社を作ります。

子会社・孫会社に中小企業が多く、これらを「系列企業」といいます。

中小企業である系列企業は親会社である大企業から資金面での提供があり、経営面・人事面などで直接結びついた企業になります。

系列企業は大企業の下にあるため切り捨てられることはほとんどないのですが、経営に自主性がないといった特徴があります。

下請企業

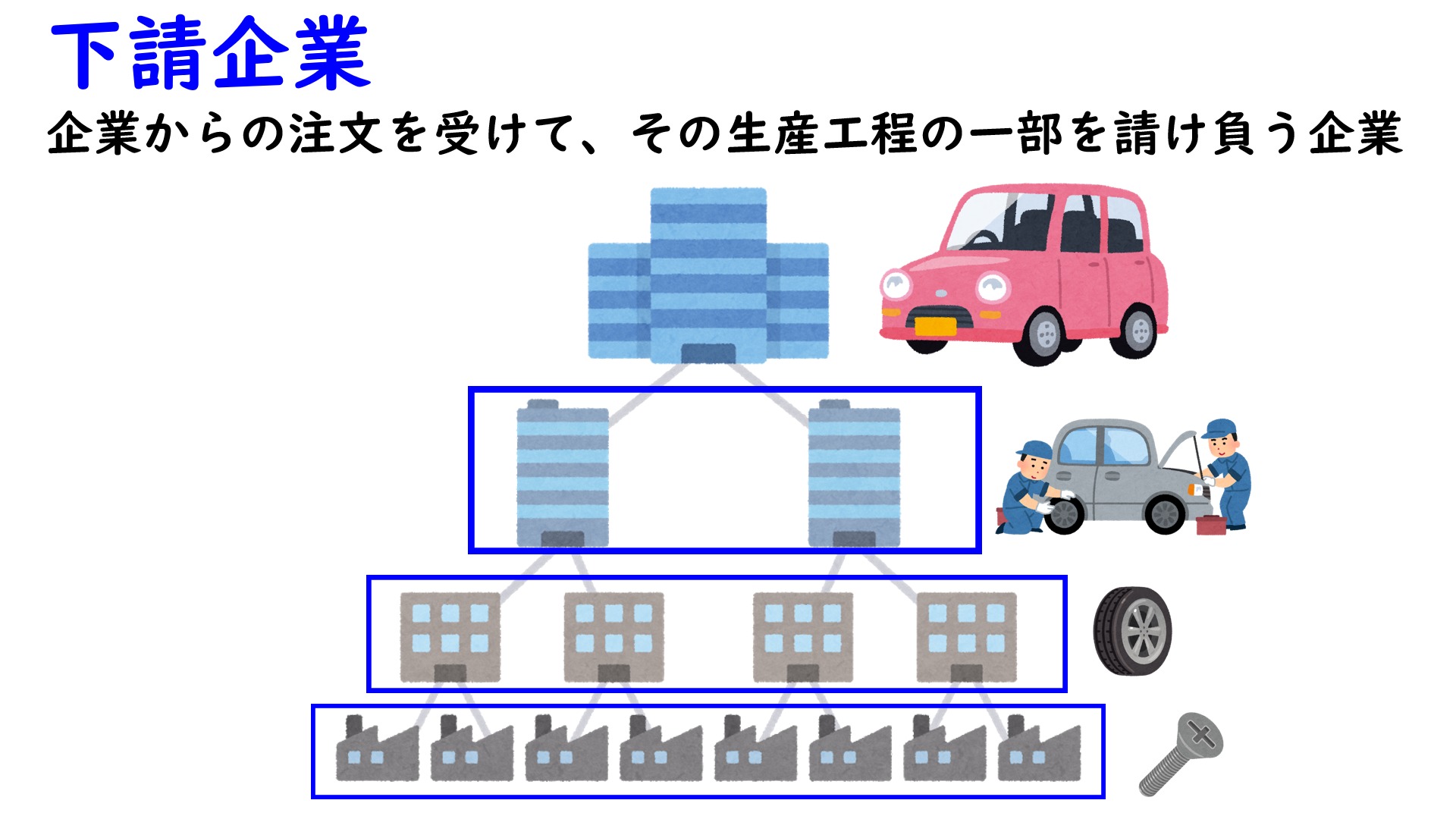

「下請企業」は違う企業からの注文を受けて、その生産工程の一部を請け負う企業のことです。

例えば大企業が車を販売したいと考えているとしましょう。

大企業はすべてを自ら行うのではなく、下請企業に組み立てをさせます。

さらにその下請企業が車のタイヤを作り、さらにその下請企業が車の部品を作るといった形をとります。

下請企業は系列企業と違って大企業と直接的な結びつきがありません。

しかし、信頼と実績を重ねることができれば長期的な取引関係として継続することができます。

ただし、不況でモノが売れなくなると真っ先にこの下請企業が切り捨てられるという傾向があります。

系列企業は親会社と子会社・孫会社とつながりがあるので助け舟を出すのですが、下請企業のような「取引関係」というだけではビジネスがうまくいかなくなると契約打ち切り、切り捨て御免ということにもなりかねないのです。

独立企業

大企業にはない技術を駆使するベンチャー企業や地域の特性を活かした地場産業などを行う企業を「独立企業」と言います。

ベンチャー企業は1990年代アメリカのシリコンバレーあたりから発展したもので、ベンチャー企業への投資を主な業務とする投資会社をベンチャー・キャピタルと言います。

ベンチャー企業を応援する大口の投資家は「エンジェル」と呼ばれています。

大企業と中小企業の格差はどれほどのものか?

中小企業と大企業の格差を見ておきましょう。

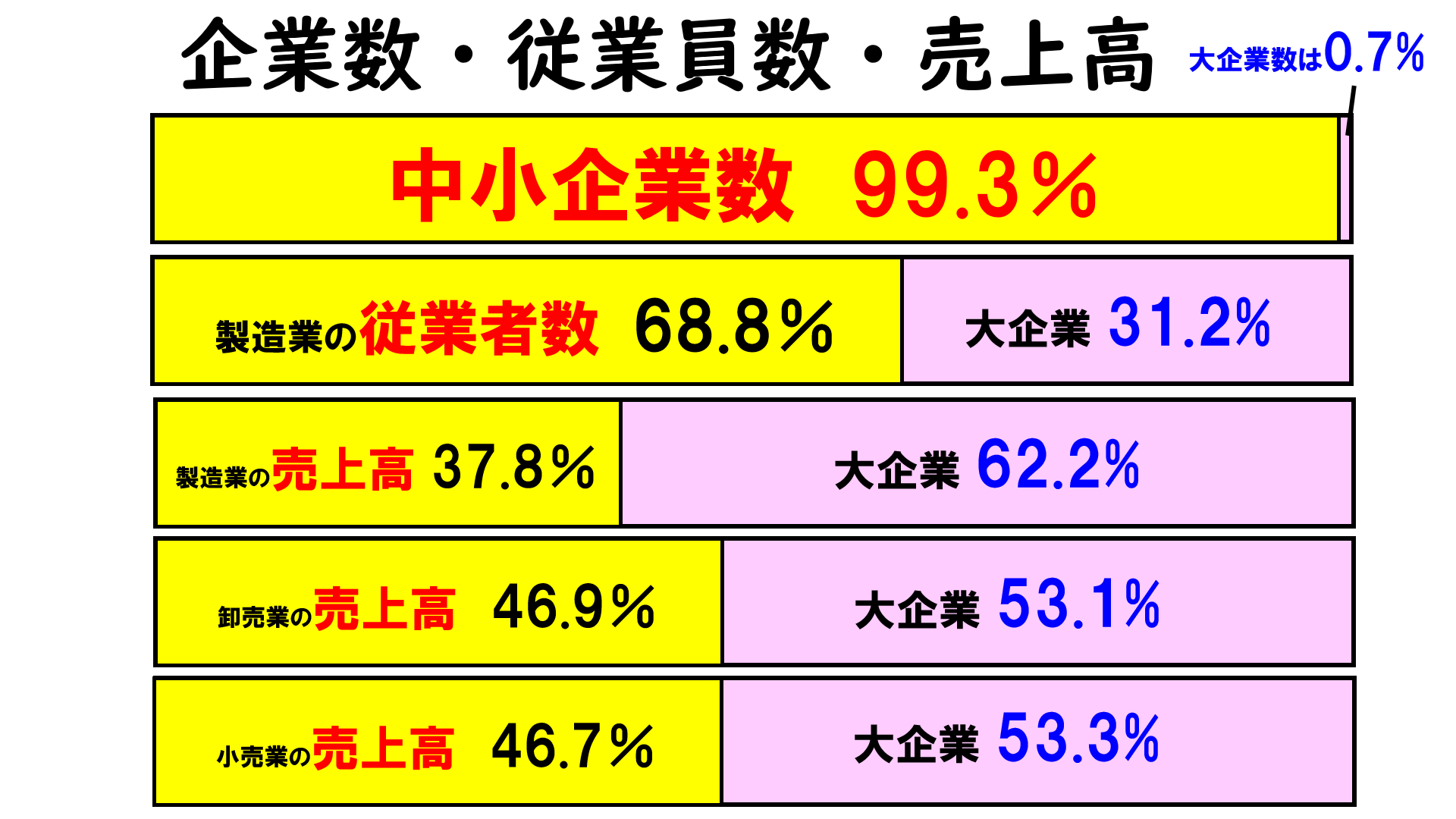

ここでは企業数・従業員数・売上高を見ていきます。

まず企業数ですが、中小企業の数は企業の中でも1番多く99.3%を占めるという点はポイントです。

大企業は全体のたった0.7%しかないんですね。

もちろん企業数が多いから従業員数も中小企業の方が多い。

製造業の従業員数は68.8%で、こちらも大企業をしのぎます。

さらに、それぞれの業種の売上高に注目してください。

製造業の売上高は、なんと企業の数も従業員の数も多いにも関わらず37.8%で大企業に負けています。

さらに卸売業も46.9%で半分に満たない状況です。

小売業も46.7%で大企業に負けています。

現在の日本では、中小企業が数・従業員数ともに多いのですが、売上高は大企業より少ないという特徴があることが分かりました。

特に中小企業の数が99.3%で大企業の数が0.7%という点は必須です。

このように、大企業と中小企業との間に見られる経済格差を「経済の二重構造」といいます。

「経済の二重構造」を表すもの

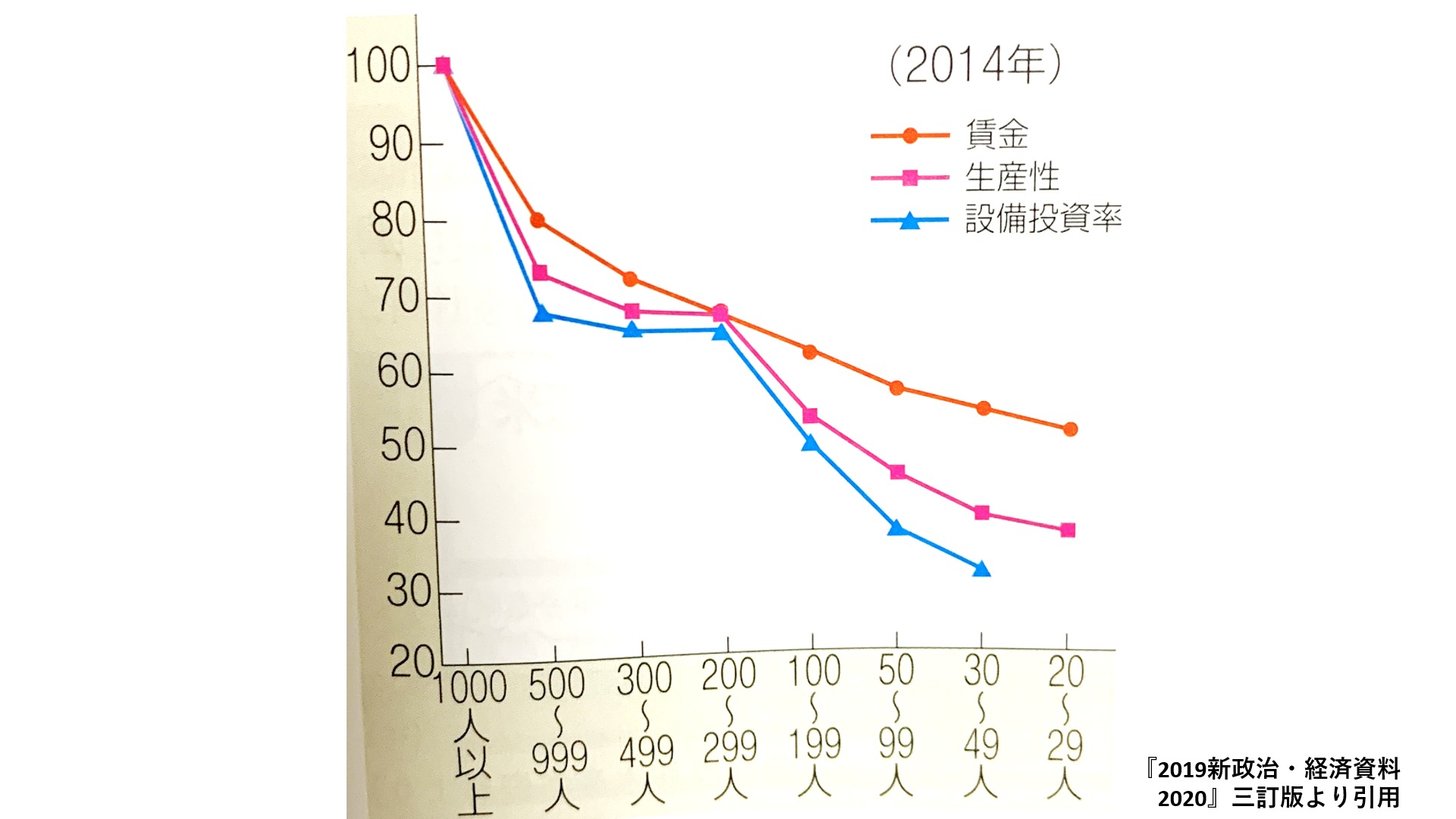

経済の二重構造、大企業と中小企業との間に見られる経済格差は具体的には「賃金」・「生産性」「資本装備率」があります。

まずは、「賃金」について考えてみましょう。

厚生労働省の調査で企業規模別の賃金をみると、男性は大企業で約38万円、中企業で約33万円となっています。

企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は87.3となっています。

女性の賃金は、大企業で約27万円、中企業で約25万円となっています。

企業規模別の賃金格差は大企業を100とすると、中企業は93.2で格差は男性の方が大きくなっています。

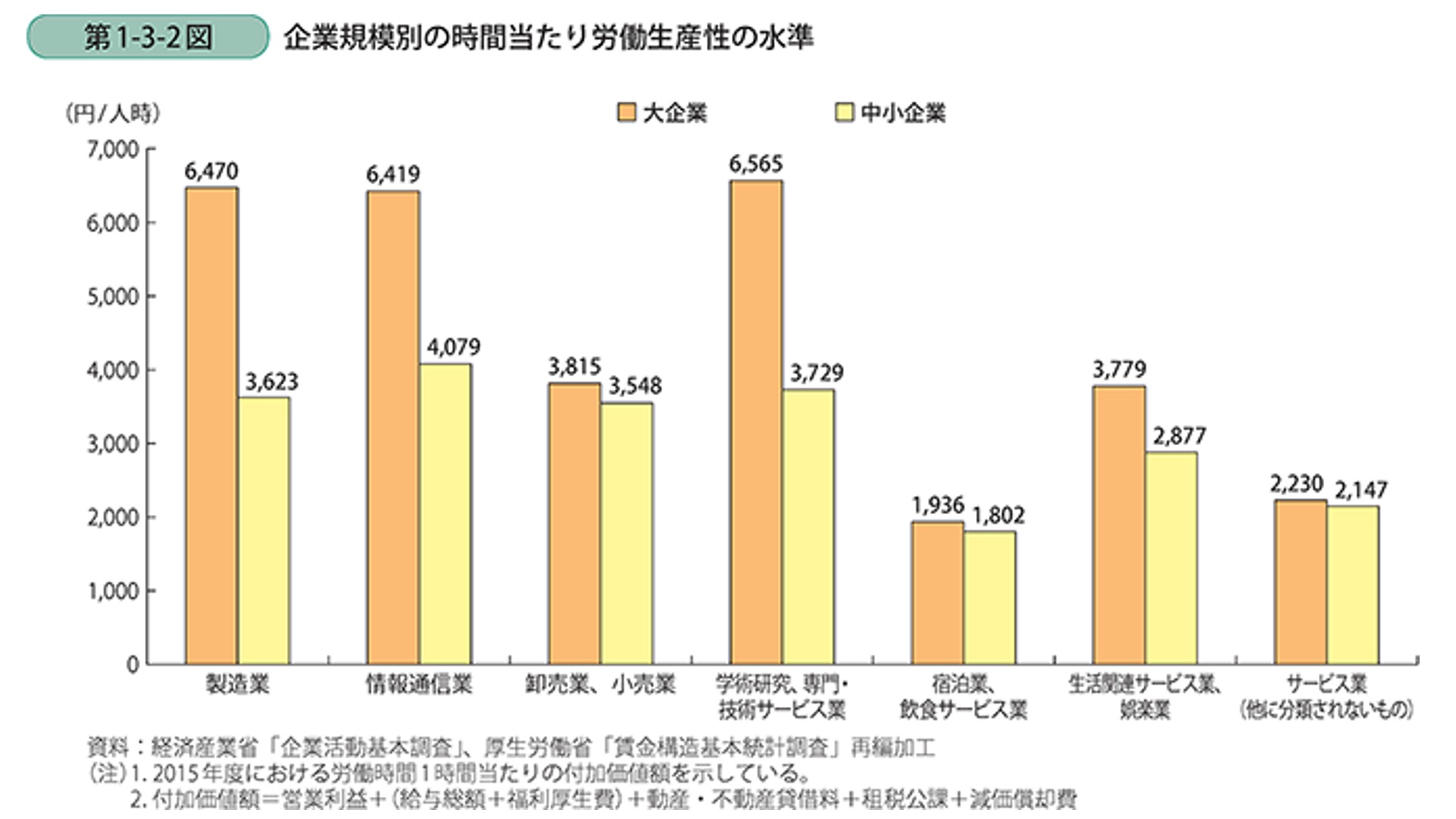

次は「生産性」に関して考えます。

経済産業省が2017年度に算出したデータによると、宿泊業、飲食サービス業やサービス業においては、大企業との差が小さくなっているものの、ここに示された7業種全てにおいて、中小企業の時間当たり労働生産性の水準が大企業よりも低いことがわかります。

最後に「資本装備率」に関して考えます。

資本装備率というのは従業員一人当たりの工場や機械の比率です。

従業員10人に対して1つの機械を与えられているのと、従業員1人に対して1つの機械を与えられるのとでは、資本装備率が大きく違うことがわかると思います。

大企業を100としてみると、企業規模が小さいほどどれも小さくなってるのが分かります。

中小企業は投下されている資本が少なく、資本装備率は低く、労働生産性も低いということです。

これでは大企業と中小企業の格差は開く一方ですね。

中小企業への支援

中小企業への対策として、中小企業基本法が制定されています。

1963年制定、1999年改正でしたね。

中小企業の範囲が拡大され、大企業との格差是正を目的としていたのが、中小企業の自助努力を促す支援へと改められています。

他にも中小企業事業分野調整法というのもあります。

中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始や拡大に関して、その事業活動を調整する法律です。

この調整によって中小企業の事業活動の機会を適正に確保することが狙いになります。

そして頻出の法律として挙げられるのが1973年制定の大規模小売店舗法です。

大型店の出店を規制して、中小小売業の事業機会確保を目的としています。

例えば商店街の近くに大きいスーパーマーケットを作らないで下さいね、作る場合は規制するよ、という法律です。

しかし、これだと「営業の自由」を侵すことになりかねません。

加えて、景気が悪い場合は出店を規制している場合じゃないですよね。

少しでも多くの企業に、付加価値を生み出してもらって需要を促す必要があります。

1990年代後半から2000年前半は日本がデフレスパイラルで経済が沈んでいました。

そのため、この大規模小売店舗法が改正され、1998年に大規模小売店舗立地法が制定されました。

改正後の大規模小売店舗立地法では、大型店の出店が自由化されました。

「立地」とつくだけで、法律の内容も大きく変わるので注意です。

- 大規模小売店舗法:大型店の出店を規制するもの

- 大規模小売店舗立地法:大型店の出店を自由化したもの

しかも、この大規模小売店舗立地法はアメリカとの日米構造協議を受けて制定されたものです。

アメリカが日本の規制でガチガチに固めた法律に関して物申す形で改正されたのです。

1998年の大規模小売店舗立地法にて大型店の出店が自由化されたというところは、きっちりと押さえておきましょう。

以上、今回は中小企業について扱いました。

中小企業の数と格差問題を中心に復習しておいて下さい。

今回の記事はここまで!!